こども未来館住民投票条例制定にあたっての12月議会での論点 ― 2018年11月27日 07:38

小牧市12月市議会でこども未来館住民投票条例について意見陳述がなされ、採決が行われます。日程は以下の通りです。

12月11日(火) こども未来館住民投票条例案市長提案

12月11日(火) 本会議での意見陳述

12月19日(水) 文教建設委員会での意見陳述

12月21日(金) 本会議こども未来館住民投票条例案採決

そこで、こども未来館住民投票条例制定で問題になることを挙げてみました。

まず第一は、住民投票を求める理由言い換えれば、お金をかけてまで住民投票を実施する意味についてです。

まず、こども未来館建設設計にあたっては、これから順番に書いていくように多くの問題点があると考えられます。その問題点は、多岐にわたり、また非常に根深いものです。ですから、このまま何も問われないまま建設設計が進んでしまっては民主主義は死んでしまう。お金をかけてもゴーなのかストップなのかを問う必要がある、と考えます。 ですがここで大事なことは、問題点はあると思いますが、こども未来館建設について、ゴーか、ストップかの意思を決めるのは市民自身だということです。今必要なのは、一回立ち止まってみることだと思います。そして、住民投票の結果次第で、こども未来館建設が、ゴーなのかストップなのか、進むべき道が決まるべきであると思います。

また、当然住民投票となれば、予算措置を伴うことなので、できるかぎり歳出費用の少ない方法を考え、市長選挙、市会議員補欠選挙との同日投票で、住民投票を実施することが目指されているのです。

第二に、現在求めている条例制定の直接請求の意味についてです。

この請求は、地方自治法第74条「条例の制定・改廃請求」に基づき、住民投票条例の制定を求める直接請求です。 言うまでもなく、現行の地方自治制度は、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行政が行われる間接民主制を原則としています。しかし、間接民主制による地方自治行政の運営は、場合によっては住民の意思から遊離して又は住民の意思に反して行われることも考えられるので、このような間接民主制の欠陥を補完し、住民自治の徹底を期するために、直接民主制に基づく直接請求の権利が住民に認められているわけです。

従って、市長及び市議会議員の方々が、選挙により信任を受けていることをもって、条例制定請求を退ける理由にはならないはずです。施政者の長たる市長も市議会議員の方々も、この民主主義の精神にのっとり、直接求権を最大限尊重する必要があると考えます。

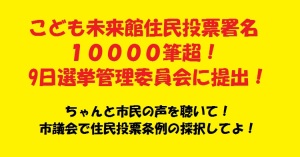

また、本直接請求著名の10015筆(有効署名数9241筆)という数は、条例の制定・改廃請求成立の要件である有権者の50分の1=2411筆以上の、約4倍という数です。さらに、以前問われた図書館建設の住民投票(署名数6003筆うち有効署名5713筆)と比較しても1.6倍以上という数です。これは非常に多くの市民の意思であり、最大限尊重されなければいけないと考えます。

では、ここからは、現在のこども未来館建設設計に当たって、問題となると考えている点について書いていこうと思います。

まず第一の問題点は、ここまでの建設設計に当たって、「市民の意見をしっかり聴いてこなかった」という点があげられます。市民の意思がないがしろにされてきたという点です。

この条例を求める直接請求署名を行う中で、市民の中からは、「どんなものかよく知らない。」「え?そんなの造るのですか?」という声が多く聞かれました。多くの市民が、どんなこども未来館が建設されるのかわからないまま、計画が進んでいる現実があります。まず、これは大きな問題です。

また、計画を内容を知っている市民からは、「ちゃんと市民の声を聴いていない」という怒りの声が上がっています。 こども未来館に関するパブリックコメントは69件出されましたが、その全てが否定的意見でした。賛成意見は1件もなかったわけです。その中には、「巨大遊具はいらない。」「アミューズメント施設はやめてほしい。」「A街区の新図書館建設も中止して、ラピオなどを活用してほしい。」という声も当然多くありました。

にもかかわらず、そういう声が無視されて建設が進められようとしています。これでは何のためのパブリックコメントであったのかわかりません。民主主義をこわしてしまうことになると考えます。市民の意見を聞くということなら、まずパブリックコメントの内容がどのように施策に生かされているのか、それを説明する必要があると考えます。

また、市の広報などで「ワークショップを通して意見を聞いている」という宣伝があることについてです。ワークショップというのはそもそも一般的には「体験型講座」を指しています。遊びのような活動を行ったり、制作や表現活動をしてそれを披露したり、ディスカッションをしながら思考力・表現力などのスキルを伸ばす場所という意味です。双方向のやりとりはあるにしろ、パブリックコメントのように市が公的に市民の意見を聞くものとは性格が違うもののはずです。実際、図書館問題のワークショップに参加した人からは、「設計図段階なのに建築見本を見せて、意見をきくというより建築見本のおひろめの要素が強いと感じた。」という感想もありました。

それから今回多かった、特に中高生を対象としたワークショップというものは、体験しながら学習する・勉強するという要素が強いものです。ですから一般的に、ワークショップを開くことが市民の意見を聞くことにはなるわけではないと思います。ましてや、パブリックコメントと同列におくのは、どうやっても無理があります。

そして今回、その設計段階ワークショップですら、中学生を中心に各回平均15名程度が参加したものにとどまっています。有識者と言われている人のワークショップは各回8名程度の参加です。これで市民の声を聴いているというのは、どう考えても無理です。

ですから、「こういう現状は見逃すことはできません。」「ここで一度立ち止まって、ゴーなのかストップなのか市民の意思を聴く必要がある。」「是非を問う住民投票を実施してほしい。」という声があがっているのです。

次に、建設・設計にあたっての問題点の二つ目、財政に関わる問題です。

まず、こども未来館建設設計は、特命随意契約という形で進んでいます。もともと、自治体の入札にあたっては、一般競争入札が原則であり、随意契約は特例中の特例のはずです。特命随意契約では、競争入札がないため、今回のこども未来館建設費は、22億円という異常に高い契約額になっているという問題があります。

また、単純に考えても、仮にラピオ内に新図書館を入れるとすれば、A街区への新図書館建設費50億円、年間維持費約4億円がかからないですむということになります。

これから予想される人口減・歳入減の中で、財政のつけをこども・孫の世代に背負わしてはいけません。本当に必要なものを考えて建設を行っていく必要があると思います。

三つ目の問題点は、建設設計の経過に関わる問題です。

小牧市こども未来館の設計業務等で、小牧市の予定価格と業者(ア-ル・アイ・エー)の見積額が1円まで同じということが4件もあることがわかっています。予定価格が漏れていた、もしくは談合があったのではないかという疑惑が広がっているわけです。

「一致する確率は0ではない。」と言われても、それを信じる方が普通ではないと思います。業者に予定価格の情報漏えいがなければ、入札価格が二度も三度も100%一致することなど普通はあり得ません。小牧市の民主主義が問われている疑惑です。行政の最高責任者としての山下市長の責任は重大です。

この件について、市長が議会で謝罪し、第三者委員会で調査するということになったのは、至極当然のことと言えるでしょう。

またそれと関わって、A氏の備忘録のコピーが、市議会内外で明らかにされています。その文書によれば、市長は予定価格の情報漏えいについて、「しかし職員がしゃべっていない、業者が聞いていないと言えばそれまで。地公法の問題であり、警察が動くこともない。」と語ったとされています。それをそのまま正しいと受け止めれば、予定価格流出について、市長が意図的に隠ぺいを行ってきたということになります。言ったことがセリフまで再現されているものを、ただの怪文書で片づけられるのでしょうか?

市長はそれを否定しましたが、情報漏えいの事実について組織的に隠ぺいを行ってきたという疑惑は、それで晴れたわけではありません。それを含めて、真相の全てを究明することが必要です。それが、民主主義の最低ラインです。

この疑惑究明問題は、12月市議会の重要課題とならなければなりません。そして、この疑惑の真相が明らかになるまで、こども未来館建設を先に進めてはいけないと、考えます。

問題点の四つ目は、建設設計の理念に関わる問題です。

子ども向けの施設、児童厚生施設はどうあるべきなのかという観点の話です。 まず指摘しなければならないのが、現在のこども未来館計画では、巨大遊具を入れ、巨大シンボルツリーをつくるといったように、非常にアミューズメント的施設づくりの方向に進んできてしまっているという点です。

なぜこのような方向に進んできているのか?考えられることは、「設置基準から言うと、ラピオという建物は、児童センターが一つや二つではなく、約20個分も入る広さがある」ということに原因があると考えます。児童センターが20個も入る、もともと無理のある広さなのです。そこにたった一つの児童センターを入れようとしているから、広すぎて床が余り過ぎ、無理に無理を重ねているから、床や天井を打ち抜いたり、巨大遊具をいれたりというアミューズメント的施設になってしまっているのが現状だと考えられます。

そして市は、今回のこども未来館建設は、子育て支援センターを除いては、「児童センターの立て直しだ。」と言っています。大型児童館ではなく児童センターだということは、つまり、この建物には、各地域の小型児童館を指導したり連絡調整したりまとめたりする機能はないということです。それは、大型児童館がすることです。

では、本来の児童館・児童センターの理念はどのようなものなのでしょうか。児童センターは、本来、地域の小型児童館と根本的な違いはないということです。あえて簡単に言うと、小型児童館より少し広くて、体力増強なども考え、中高生の利用も考慮したような児童館だということだけです。

そして、児童館・児童センターには、こういうものにしなさいというガイドラインがあります。それを見ると、「長期的・継続的に日常生活を支援する」とか「日常的に子どもの居場所となり、地域の拠点となる。」ということが繰り返し書かれています。

これは、言い直すと、「児童館や児童センターは、地域にあって、毎日使えるところになければいけない。」「週末お出かけスポットにしてはいけない。」「アトラクションのあるようなアミューズメント的施設ではない。」という戒めが書いてあるのだと思います。住んでいる地域からはなれた施設に、休日などにわざわざ出かけ、たまに巨大遊具を利用するというのでは、本来の児童センターの趣旨から外れたものになってしまうということです。

「地域の拠点・子どもの居場所になり、その中で日常的にこどもが成長する」ところに、児童館・児童センターの意味があるということです。また、家に帰れない、家に帰っても居場所のない子どもたちの生活を支援する機能も必要だということです。身近なところにあって、子どもたちが日常的に利用しやすい・日常的に利用できるものでなければならないということです。決して巨大遊具を入れろなどとはどこにも書いてありません。

またその趣旨からいうと、児童館等の児童厚生施設や子育て支援施設も図書館支所なども各地域ごとに充実させていくのが、本来のあり方ということです。ところが、岩崎中学校区、光ヶ丘中学校区には児童館がありません。地域の小型児童館ですら各中学校区にないのに、なぜ中央に巨大遊具の箱モノを作る計画なのでしょうか?優先順位を間違い、本末転倒していると思います。

では、なぜそのような、本来の児童センターの理念からも大きくかけ離れ、また設置基準から言っても広すぎる、初めから無理のあるような計画が出てきたのでしょうか?もともとの当初予算にも、第6次小牧市総合計画にもなかったのですから、それを言い出したのは、市長さんだと思います。なぜ市長さんがそんなことを言い出したのか?それは、本人でないとわかりません。ただ、「図書館をラピオに入れさせないための市長の思いつきだ」と批判されても仕方のないことだと思います。

とにかく、現在はまだ設計の段階ですから、今後はまだいろいろな道が残されています。そして、しっかり市民の声を聴き、是非を決める住民投票が実施されれば、自ずと今後の道は決まってくると思います。

ここまでいろいろ問題点をあげてきましたが、その是非を決めるのは市民自身です。

そして全体を通して言うと、今回のこども未来館建設設計に関しては、小牧市の民主主義が問われていることなのだと考えています。

ですから12月市議会では、すみやかにこの住民投票条例を採択して、住民投票を実施してほしいと思います。

小牧市こども未来館住民投票署名10000筆超!そしてもう一つの問題、予定価格情報漏えい・隠ぺい疑惑を12月議会で徹底究明して! ― 2018年11月10日 20:15

小牧市こども未来館の設計業務等で、小牧市の予定価格と(株)ア-ル・アイ・エーの見積額が1円まで同じということが4件もあることがわかっています。予定価格が漏れていた、もしくは談合があったのではないかという疑惑が広がっているわけです。

もともと、自治体の入札にあたっては、一般競争入札が原則であり、随意契約は特例中の特例です。それでなくても競争入札がなく異常に高い契約額になるという問題がある上に、入札価格まで一致していたとなれば、事は重大です。

宝くじじゃないんだから、確率0ではないと言われても、そんなの信じる方が普通ではないと思います。(株)アール・アイ・エーに予定価格の情報漏えいがなければ、入札価格が二度も三度も100%一致することなど普通はあり得ません。行政の最高責任者としての山下市長の責任は重大です。

またそれと関わって、A氏の備忘録のコピーが市議会内外、マスコミにも出回っています。その文書によれば、市長は予定価格の情報漏えいについて、「しかし職員がしゃべっていない、業者が聞いていないと言えばそれまで。地公法の問題であり、警察が動くこともない。」と語ったとされています。それをそのまま正しいと受け止めれば、予定価格流出について、市長が意図的に隠ぺいを行ってきたということになります。言ったことがセリフまで再現されているものを、ただの怪文書で片づけられるのでしょうか?まるでミステリーの一場面じゃないでしょうか。

市長はそれを否定しましたが、情報漏えいの事実について組織的に隠ぺいを行ってきたという疑惑は、それで晴れたわけではありません。それを含めて、真相を究明することが必要です。それが、民主主義の最低ラインです。

そして10月1日、小牧市政をかえる会等の追及の前に、山下市長は「契約は適正に行われている」「100%一致もあり得ないことではないが外部の判断を仰ぐ」として、第三者調査を行うことを発表しました。

しかし、市長お抱えの弁護士を担ぎ出して第三者調査と言われても、納得できるはずはありません。当然のことながらかえる会は、こども未来館等の契約疑惑事件、そして税金の無駄使い問題の徹底究明を求めています。そして、市議会議長あてに、こども未来館等設計契約疑惑究明のため、市議会に百条委員会を設置するように要請書を提出しました。

百条委員会は出席を拒否できず、またウソを言えば罰せられるという強制力・権限のある調査ができます。国会における国政調査権のような強力な権限を持っているものです。行政の責任者である市長にも出席してもらい、疑惑を徹底的に調査究明してほしいものです。もちろん、市議会の責任としても、この疑惑の解明が必要です。

この疑惑究明問題は、住民投票条例の採択と合わせて、12月議会の最重要課題とならなければなりません。

小牧市こども未来館 住民投票署名10005筆提出! 民意を聴いてほしいという怒りの声が爆発 !? ― 2018年11月08日 21:31

小牧市こども未来館の是非を決める住民投票署名が、ついに10005筆、選管に提出されました。これは、成立の最低数=有権者数の50分の1、2411名の4倍を超える画期的な数です。''

以前問われた小牧市図書館建設の住民投票署名と比較しても、その1.5倍以上という、非常に多くの数が集まっています。小牧市の直接民主主義も捨てたものではありません。10005筆、この意味は何か?それは、市民の声を聴いてこなかった山下市政への怒りの声ではないか?と思います。市民は、民意を聴かない山下市長の暴走はいけないと感じているのではないでしょうか?

ところで、民意を聴くということに関しては、5日の記事に、「こども未来館に関するパブリックコメントは69件出されましたが、その全てが否定的意見でした。賛成意見は1件もなかった・・・」「なのに山下市長は、そういう声を無視して建設を強行しようとしています。」「市民の意見を聞くということなら、まずパブリックコメントの内容がどのように施策に生かされたのか、それを説明する必要があると考えます。」と書きました。

民意を聴くという点に関しては、それに加えて、蛇足になるかもしれませんが、市の広報などで「ワークショップを通して意見を聞いている」という宣伝があることに一言触れておきたいと思います。

ワークショップというのはそもそも一般的には「体験型講座」を指しています。遊びのような活動を行ったり、制作や表現活動をしてそれを披露したり、ディスカッションをしながら思考力・表現力などのスキルを伸ばす場所という意味です。双方向のやりとりはあるにしろ、パブリックコメントのように市が公的に市民の意見を聞くものとは性格が違うもののはずです。

実際、図書館問題のワークショップに参加した人からは、「設計図段階なのに建築見本を見せて、意見をきくというより建築見本のおひろめの要素が強いと感じた。」という感想もありました。それから今回多かった、特に中高生を対象としたワークショップというものは、体験しながら学習する・勉強するという要素が強いものです。

ですから一般的に、ワークショップを開くことが市民の意見を聞くことにはなるわけではないと思います。ましてや、パブリックコメントと同列におくのは、どうやっても無理があります。そして今回、その設計段階ワークショップですら、中学生を中心に各回平均15名程度が参加したものにとどまっています。有識者と言われている人のワークショップは各回8名程度の参加です。これで市民の声を聴いているというのは、どう考えても無理です。

要するにいままでの過程を見てみると、どう考えても山下市長は民意を無視してきたとしか考えられないのです。ですから、今回の署名にも、それに対する市民の怒りが現れたのだと思います。

とにかくこれからは、もちろん12月市議会ではちゃんと民意を聴いて、こども未来館是か非かの住民投票条例を必ず制定してほしいと思います。市議会議員の皆さん、本当に頼みますよ、小牧市の民主主義が問われているんですから・・・。''

小牧市こども未来館って、児童センターの立て直しなんだよね? ― 2018年11月06日 05:20

「小牧市こども未来館って、児童センターの立て直しなんだよね?」「それにしちゃ児童センターが20個も入る巨大施設じゃん。いったい何なのよ、こども未来館!」

というわけで、今回は、こども向けの施設、児童福祉施設はどうあるべきなのかという点で、こども未来館構想について考えたいと思います。

まず大事なのは、小牧市は、「今回のこども未来館は、児童センターの立て直しだ。」と言っているという点です。大型児童館ではなくて、児童センターの立て直しだということです。大型児童館ではないということは、つまり、この建物には、各地域の小型児童館を指導したり連絡調整したりまとめたりする機能はないということです。それは、大型児童館がすることです。

また、中央児童館という言い方も正確ではないと思います。小型児童館を指導したり連絡調整したりまとめたりする機能があるかのように勘違いされるからです。小牧市の中央にある児童館・児童センターでしかないということです。

では、そもそも児童センターとは何なのでしょうか?まず言っておかなければいけないのは、児童センターは、本来、地域の小型児童館と根本的な違いはないということです。あえて簡単に言うと、小型児童館より少し広くて、体力増強なども考え、中高生の利用も考慮したような児童館だということだけです。

そして、児童館・児童センターには、こういうものにしなさいというガイドラインがあります。それを見ると、全ては書けませんが、「長期的・継続的に日常生活を支援する」とか「日常的に子どもの居場所となり、地域の拠点となる。」ということが繰り返し書かれています。

これは、私流に言い直すと、「児童館や児童センターは、地域にあって、毎日使えるところになければいけない。」「週末お出かけスポットにしてはいけない。」「アトラクションのあるようなアミューズメント的施設ではない。」という戒めが書いてあるのだと思います。決して巨大遊具を入れろなどとはどこにも書いてありません。

地域の拠点・子どもの居場所になり、その中で日常的にこどもが成長するところに、児童館・児童センターの意味があるということです。また、家に帰れない、家に帰っても居場所のない子どもたちの生活を支援する機能も必要だということです。住んでいる地域からはなれた施設に、休日などにわざわざ出かけ、たまに巨大遊具を利用するというのでは、本来の児童センターの趣旨から外れたものになってしまうということです。

「日常的に子どもの居場所となり、地域の拠点となる。」ということですから、児童館等の児童福祉施設や子育て支援施設も図書館支所なども各地域ごとに充実させていくのが、本来のあり方ということです。ところが小牧市には、岩崎中学校区、桃陵中学校区には児童館がありません。地域の小型児童館ですら各中学校区にないのに、なぜ中央に巨大遊具の箱モノを作る計画なのでしょうか?優先順位を間違い、本末転倒していると思います。

では、なぜこんな巨大遊具施設・アミューズメント的施設づくりの方向に進んできてしまっているのでしょうか?考えられることは、「設置基準から言うと、ラピオという建物は、児童センターが一つや二つではなく、約20個分も入る広さがある」ということにも原因があると思います。児童センターが20個も入る、もともと無理のある広さなのです。そこにたった一つの児童センターを入れようとしているから、広すぎて床が余り過ぎ、無理に無理を重ねているから、床や天井を打ち抜いたり、巨大遊具をいれたりというアミューズメント的施設になってしまっているのが現状ではないでしょうか?そして、本来の児童館・児童センターの理念ともかけ離れてきているのだと思います.。

なぜそんな、初めから無理のあるような計画が出てきたのでしょうか?もともとの当初予算にも、第6次小牧市総合計画にもなかったのですから、そんな無茶なことを言い出したのは、もちろん山下市長さんだと思います。なぜ市長さんがそんなことを言い出したのか?それは、本人でないとわかりません。ただ、「図書館をラピオに入れさせないための市長の思いつきだ」と批判されても仕方のないことだと思います。市長さん主導で、「初めに入れる器ありき」で始まった計画だからこそ、無理に無理を重ねることになっているのでしょう。

では、これからどうしていけばいいのでしょうか?まず、児童センターは中部公民館のままにして、ラピオに移転するのは、中央子育て支援センターと図書館にしぼればいいと思います。絵本図書館・こども広場は、現在のままラピオに置けるはずです。ラピオにはそれだけの広さがあります。

そして、こども未来館計画はきっぱり中止し、地域小型児童館建設を優先すべきだということです。また、小規模作業所の場所を考え、児童センターを中部公民館内に拡張することも併せて考えればよいと思います。このあたりは、どういうことがベストのか、皆さんで細部をつめていけばよいのではないでしょうか。以上のことは、今後進んでいくべき一つの例にすぎません。そういう考え方も道も残されているだろうということです。

とにかく理念のないこども未来館計画はすぐに中止してほしいと思います。そして、現在はまだ設計の段階ですから、「こども未来館建設計画を止めるのは、まだ遅くはない」「いろいろな道は残されている」とだけ、言っておきたいと思います。

小牧市こども未来館、何が問題なのよ! ― 2018年11月05日 21:57

小牧市こども未来館、何が問題なのか、とりあえず思いつくことを列挙してみました。

1 未来館構想の概要

・小牧駅前のラピオビルの中に作るという巨大遊具が使えるアミューズメント的施設であり、中に入る予定なのは、アスレチック・ボルダリング・ネット遊具等の巨大遊具。2・3階の床と天井を打ち抜いてシンボルツリーも作られる予定であり、改築費だけで何と22億円という代物。

2 特命随意契約問題と予定価格漏れ談合の疑い

・こども未来館の設計の業者選定にあたって、競争入札が行われず、 市の予定価格の100%で、特命随意契約が行われたことが判明。

要するに予定価格が漏れていたっていうことじゃないの?これ!

3 区分所有法違反住民監査請求問題

・地権者全員の同意がなく設計等が進められているのは問題だという 住民監査請求がおきている。

4 財政上の問題

・ラピオに、こども未来館でなく図書館を入れれば、国からの補助金を考慮して少なく見積もっても、A街区図書館建設費約40億円、維持費年間約4億円は不要になる。

・高齢化・人口減・歳入減の中、必要なことを考えるべきである。財政のつけをこどもにまわしてはいけない。

5 利用上の問題

・平日の昼間は、こどももいない。ほんとうに利用者がいるのか?無駄な箱モノにさせないようにしなければいけない。

・一度床や天井を打ち抜いてしまったら、他のことに転用することもできなくなる。

6 建設の理念・児童館のあるべき姿

・何のための未来館かー大型遊具でいいのか?子どもの未来に必要なことが問われていない。

・児童館・児童センターのあるべき姿とは何か?児童センターの立て直しでは、広すぎる。子育て支援センター機能でよい。

・地域小型児童館ですら各中学校区にないのに、なんで中央に箱モノ作りなのか?

なるべく字数減らそうと思って、羅列しても、こんだけ問題があるじゃん。

で、一番の問題と言えば、この「こども未来館」設計等に当たって、市民の意向・民意をちゃんと聞かずにことを進めようとしていることです。

こども未来館に関するパブリックコメントは69件出されましたが、その全てが否定的意見でした。賛成意見は1件もなかったわけ。その中には、「巨大遊具はいらない。」「アミューズメント施設はやめてほしい。」「A街区の新図書館建設も中止して、ラピオなどを活用してほしい。」という声も当然多くありました。というか、それがほとんどでした。

なのに山下市長は、そういう声を無視して建設を強行しようとしています。はっきり言って、これでは何のためのパブリックコメントであったのかわかりません。民主主義をこわしてしまうことになると思います。市民の意見を聞くということなら、まずパブリックコメントの内容がどのように施策に生かされたのか、それを説明する必要があると考えます。そこから始まるのではないでしょうか?

という怒りが積み重なって、ついに住民投票署名となったんですけど、とにかく9日に署名提出と記者会見も開かれるみたいだから、注目してみましょう!

最近のコメント